Shale oil/gas 생산 boom은 Texas주와 Oklahoma 주 위주로 일어났습니다. 하지만 boom 초기에는 생산효율에만 집중한 나머지 여러가지 환경적 문제가 이슈가 되곤 했습니다. 첫 번째 이슈는 식수에 메탄 천연가스가 섞여나온다는 이슈였습니다. 아래 사진은 Gasland라는 다큐멘터리의 한 장면입니다. 텍사스 shale field 위에 사는 한 가정집에서 식수에 메탄가스가 섞여나온다는 걸 확인하고자 식수에 불을 붙여보니 잘 타는 걸 보여주는 장면입니다.

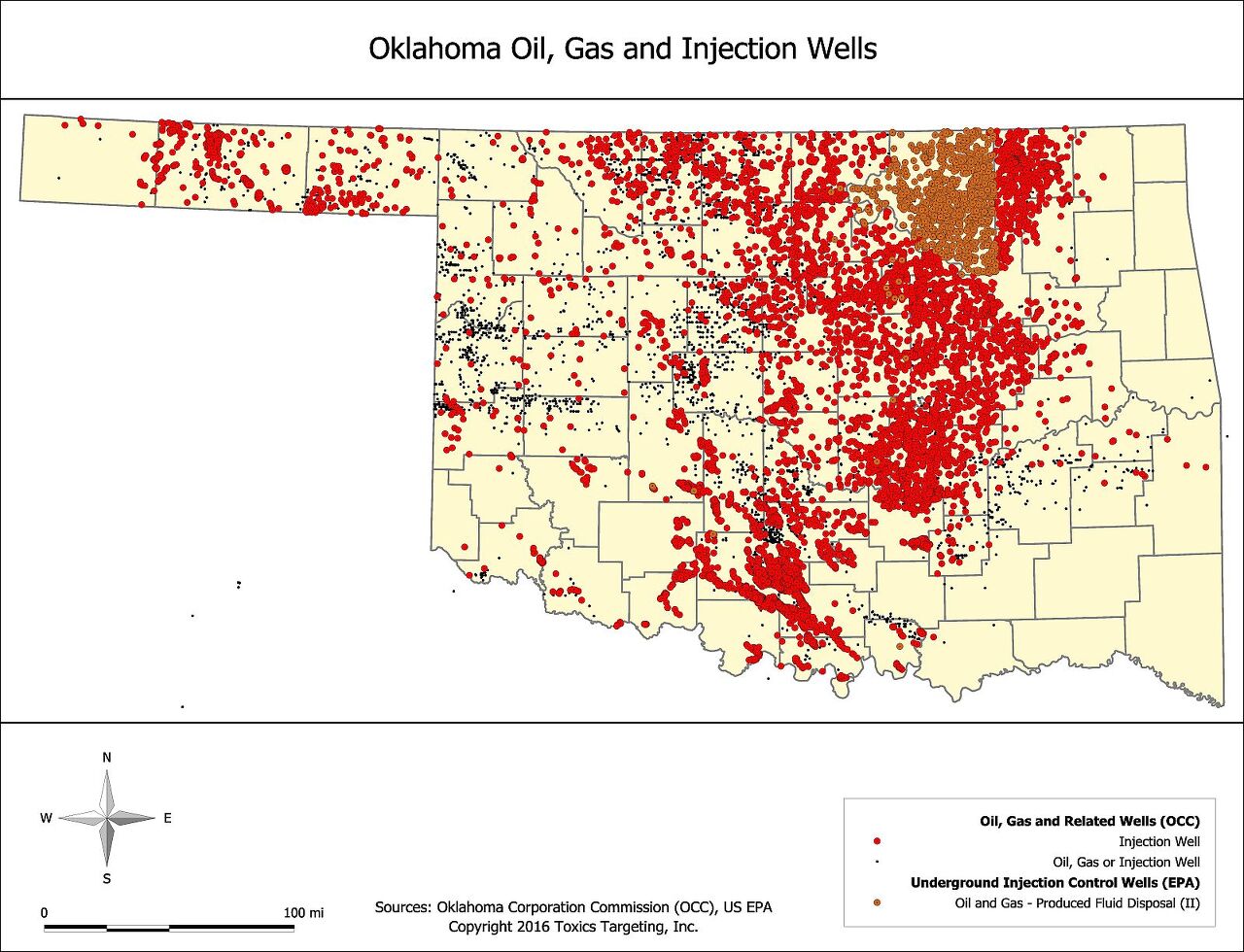

두번째 이슈는 유발 지진입니다. 아래 그래프는 오클라호마 주에서 일어난 지진 현황 그래프입니다. 쉐일 생산이 시작한 2009년 이후로 지진 숫자가 많이 늘어난 것을 확인할 수 있습니다 (하지만 2016년을 기점으로 그 갯수가 줄어들고 있습니다). 일부 환경론자는 Shale oil/gas를 생산하기 위한 기법인 fracking (hydraulic fracturing = 수압파쇄)로 인해 이러한 일들이 발생했다고 주장하며 따라서 shale oil/gas 생산을 막아야한다고 합니다. 그러면 어떻게 이런 일들이 발생하고 있는 걸까요?

그러면 먼저 Hydrualic fracturing (수압파쇄) 에 대해 말씀드리기 앞서 석유/가스 저류층에 대해 말씀드리고자 합니다. 일반적으로 석유 가스는 저류층(reservoir rock)이라는 데에 저장되어 있습니다. 그리고 위에는 cap rock이라는 마개가 저류층 내의 석유가스가 다른데로 가지 못하게 막아주고 있는 형태입니다. 일반적으로 저류층 돌들은 돌 입자사이 간격이 널럴한 편이라 흐르기 좋은 편(=유체투과성이 좋다)이고, 반면에 cap rock은 입자사이의 간격이 매우 촘촘한 편(=유체투과성이 안좋다)입니다. (저류층=모래알 vs cap rock=진흙의 느낌) 그래서 저류층 내의 oil gas들이 cap rock 때문에 다른 데로 도망가지 못하는 것입니다. 이러한 유체투과성이 좋은 저류층에 유정관을 연결해서 석유를 생산합니다.

여기서 문제는 저류층마저도 유체투과성이 낮은 경우에 발생합니다. 유체투과성이 좋을 때는 대충 수직으로 관 뚫어서 지상이랑 유정 관만 연결해주면 석유가 줄줄 나옵니다. 하지만 저류층이 유체투과성이 낮은 경우에는 관만 연결해준다고 해서 석유가 생각보다 잘 나오질 않습니다. 이 경우가 바로 shale oil/gas field에 해당합니다. shale도 진흙이라고 생각하시면 편합니다. 진흙을 통해 물이 흘러나오는 건 직관적으로도 쉽지 않습니다. 따라서 이를 해결하기 위해 고안한 방법이 horizontal drilling(수평시추)과 hydraulic fracturing(수압파쇄) 입니다. 우선 수평으로 시추함으로서 유정관과 reservoir과의 접촉 면적을 넓혀 생산포인트를 늘릴 수 있는 장점이 있습니다. 그리고 물을 쎄게 주입해서 유정 주위에 인위적으로 균열을 발생시키는 수압파쇄를 통해 shale 저류층의 유체투과율을 높여줄 수 있습니다. (그 균열공간을 통해 유체가 쉽게 이동이 가능) 이러한 방법론은 1990년대 초 George Mitchell에 의해 이미 제안되었지만 경제성으로 인해 상용화되지 못하다가 2000년대 후반부터 본격적으로 적용되기 시작한 것입니다. (수평시추가 수직시추보다 어려워서 비싼 편입니다.)

1) 메탄이 식수에 섞이는 이유

그러면 수압파쇄와 메탄이 식수에 섞여나오는 현상은 관련이 있을까요? 저희가 마시는 식수는 지상 아래의 대수층(아래 그림에서의 Aquifer)에서 옵니다. 아래 그림을 보시면 약 0~200m 근방에 Aquifer가 있습니다. 그리고 Caprock 역할을 하는 Low permeability rocks가 300m 200~1000m 사이에 위치합니다. 그리고 1500m 아래에 shale field가 존재합니다. 여기서 말씀드리고 싶은 건 두 가지 포인트입니다. 1) 수압파쇄는 쉐일 저류층의 투과율에만 영향을 미치지 위의 caprock에는 아무 영향을 안미친다 2) Aquifer과 shale field 사이에는 두터운 유체투과성이 낮은 caprock이 존재하므로 여길 뚫고 가스가 지나가는 건 매우 어려운 일이다 3) 지난다고 하더라도 aquifer과 shale field 사이의 간격이 매우 넓으므로 생산 직후에 메탄이 shale에서 aquifer로 바로 이동해서 식수에서 나오는 건 불가능해 보인다. 따라서 환경론자들이 말하는 것처럼 fracking으로 인해 해당 이슈가 생기는 건 아닌 것 같습니다.

그러면 이런 일이 왜 생기는 걸까요?

shale oil, 사우디, 러시아 등 석유 유전 종류에 관계없이 유정을 뚫을 때는 단순히 파이프 관만 넣는게 아니라 파이프 관을 넣은 후에 관 둘레를 시멘트로 한번 더 탄탄하게 감싸줍니다. 이를 통해 유정을 더 단단하게 잡아주고 혹여나 유정파이프와 지층 사이의 의도치않은 유체 흐름또한 방지해주는 역할도 합니다. 문제는 일부 미숙하거나 성급한 공사자들이 시멘팅이나 파이프를 제대로 공사하지 못해 cement에 균열이 생기고 이 균열을 따라 결국 파이프와의 흐름길이 만들어지는 경우입니다. 이런 경우가 발생한 경우 석유,가스 생산시 일부 유체가 이 균열을 통해 지층으로 흘러나갈 수 있습니다. 위의 케이스는 바로 해당 균열이 대수층 근처에서 발생하여 생산중인 가스가 일부 대수층으로 나간 경우입니다. (https://blogs.harvard.edu/environmentallawprogram/fracking/) 해당 이슈의 경우 셰일 쪽 기술이 안정화됨에 따라 많이 줄어든 상황입니다.

결론 1: 식수 메탄 유출은 수압파쇄 자체의 문제가 아니라 해당 공사자의 유정 공사 시멘트 작업 미숙으로 인해 생긴 일이며 수압파쇄와 직접적으로 연관된 이슈는 아니다.

2) 그러면 유발 지진 (induced seismicity)는 왜 생기는 걸까요? 일반적으로 두 지층 사이의 불연속 단면을 단층 (fault)라고 합니다. 평소에는 이 단층이 잘 붙어있다가 만약 힘 밸런스 상태에 뭔가 변화가 생기면 지층이 움직일 수 있습니다 (slip). 이 경우 지진이 발생합니다. 이런 힘 불균형 상태를 사람들이 인위적으로 발생시키는 경우를 유발 지진 (induced seismicity) 이라고 합니다.

대표적으로 유발지진이 생기는 케이스는 바로 지층에 유체를 주입하는 경우입니다. 지층에 유체를 빠르게 주입하는 경우 지층에 압력이 가해지게 되고, 재수없는 케이스의 경우 지층 근처에 단층이 존재하는 경우 지층이 힘을 받고 움직여서 지진이 발생할 수 있는 것입니다.

대표적인 예시는 우리가 잘 알고있는 포항지진이 있습니다. 지열발전한다고 유체 주입했다가 2017년에 규모 5.4짜리 지진이 났습니다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20190320098851017

"포항지진 원인은 지열발전…조급한 사업추진이 빚은 인재"(종합) | 연합뉴스

(서울=연합뉴스) 이주영 신선미 기자 = 2017년 11월의 포항지진(규모 5.4)이 인근 지열발전소에 의해 촉발됐다는 조사 결과가 나오면서 큰...

www.yna.co.kr

그러면 쉐일에서는 왜 발생하는 걸까요? 쉐일 가스/오일 생산시 유체 주입을 하는 경우는 두가지입니다. 1) 수압파쇄 2) 생산종료 후 쓰지않는 물들을 정화시켜서 지층에 넣어서 저장

1번 수압파쇄의 경우에는 규모 3이하의 소규모 지진을 가끔 일으키는 정도이지 그렇게 큰 영향을 미치진 않습니다. (인지도 잘 안됨..) 현재 문제가 되고 있는 규모 4이상의 지진은 "석유 가스 생산 중 함께 생산된 물" 주입으로 인해 발생합니다. 쉐일 오일/가스를 생산하는 동안 유정에서 석유, 가스 뿐만 아니라 물도 같이 생산됩니다. 이를 produced water이라고 합니다. 그러면 생산된 물을 어떻게 처리할까요? 일단 석유, 가스, 물이 혼합되어서 같이 지상으로 올라오기 때문에 이들을 먼저 분리해야 합니다. 그리고 화학적으로 처리를 통해 법적 규격에서 요구하는 화학적 스펙으로 (자연에 해롭지 않기 위한 스펙) 물을 가공한 후에 이를 다시 지하에 주입합니다. 하지만 문제는 그림 7에서와 같이 주입 위치 주변에 단층이 있는 경우입니다. 이런 경우에는 지진이 재수없게 발생합니다.

https://news.stanford.edu/2015/06/18/okla-quake-drilling-061815/

그러면 이런 물주입은 shale에서만 존재하는 과정일까요? 이 프로세스는 shale field말고 기존 석유 유전에서도 (사우디, 유럽, 북해) 진행되고 있습니다. 그리고 실제로도 일부 유전에서는 쉐일 필드에서와 동일하게 지진이 발생한 경우도 있습니다. (이태리 유전)

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03668-z

그러면 쉐일 필드에서만 이 문제가 도드라지는 이유는 무엇일까요? 일반적으로 쉐일 외의 유전들은 거의 one shot one kill 수준으로 유정을 많이 뚫지 않고 소규모의 유정을 뚫어놓고 거기서 진득하게 장기간동안 생산하는 시스템입니다 (유정 한개당 생산량이 높은 편). 하지만 shale 유전은 well을 미친듯이 뚫어서 많이 뽑아내는 시스템입니다. (유정 한개당 생산량이 낮음) 이로 인해 물 주입하는 위치도 상당히 넓게 분포되어 있고 결국 주입 위치가 fault를 만날 확률이 높아지게 됩니다.

이런 이슈를 줄이기 위해서는 압력 증가를 줄여야하고 이는 물 주입 속도에 대해 상한 제한을 걸음으로서 어느 정도 해결이 되었습니다. 이로 인해 아래 그림에서와 같이 16년도 이후로는 지진 횟수가 감소하고 있는 상황입니다. 그리고 이상적으로는 지질적으로 단층이 예상되는 지역에서는 물주입을 피해야 해야 한다는 연구도 있습니다.

https://news.stanford.edu/2015/06/18/okla-quake-drilling-061815/

결론 2: 셰일필드 규모 4 이상 지진은 수압파쇄로부터 일어났다고 보긴 어렵다. 그 대신 쉐일 유정 특성상 많은 위치에서 "석유 가스 생산시 생산되었던 물 (produce dwater)"을 단층 주변에 빠르게 주입해서 생긴 현상이다.

따라서 위에서 언급되었던 두 이슈는 수압파쇄 자체로 인해 생긴 현상은 아닌 것 같습니다. 1번 이슈는 작업안정화를 통해, 2번 이슈는 물주입속도 규제를 통해 어느 정도 해소된 이슈라고 생각합니다.

'에너지' 카테고리의 다른 글

| 유전별 생산원가 및 특성 (0) | 2023.02.18 |

|---|---|

| 해양플랜트의 역사 및 신규 기술 현황 (0) | 2023.02.16 |

| 태양광 발전의 가격, 기술, 그리고 한계 (2) | 2023.02.16 |

| 7광구 매장량에 대한 히스토리 정리 (0) | 2023.02.05 |

| 구조적 석유 공급난 (0) | 2023.02.05 |