세상에 있는 유전 타입은 다양한 편입니다. (셰일, 심해, 중동...) 그러면 각 유전의 생산 코스트는 어떻게 다를까요? 이를 분석하기에 앞서 어떤 항목들이 유전의 생산성에 영향을 미치는지 말씀드리고자 합니다.

1) 돌의 유체투과성 (permeability)

: 일반적으로 석유 가스는 저류층(reservoir rock)이라는 데에 저장되어 있습니다. 그리고 위에는 cap rock이라는 마개가 저류층 내의 석유가스가 다른데로 가지 못하게 막아주고 있는 형태입니다. 일반적으로 저류층 돌들은 돌 입자사이 간격이 널럴한 편이라 흐르기 좋은 편(=유체투과성이 좋다)이고, 반면에 cap rock은 입자사이의 간격이 매우 촘촘한 편(=유체투과성이 안좋다)입니다. (저류층=모래알 vs cap rock=진흙의 느낌) 그래서 저류층 내의 oil gas들이 cap rock 때문에 다른 데로 도망가지 못하는 것입니다. 이러한 유체투과성이 좋은 저류층에 유정관을 연결해서 석유를 생산합니다. (저번 글에서 복붙..) 따라서 돌의 유체투과성이 좋으면 생산에 좋습니다

Fig 2. 석유/가스 저류층 모식도

2) 석유의 점도 (viscosity)

이차적으로는 석유의 점도가 낮으면 좋습니다. 점도는 유체의 끈끈함이라고 생각하시면 편합니다. 아래 그림을 보시면 왼쪽 유체는 점도가 낮아서 줄줄 흘러나오는데 오른쪽 애들은 점도가 높아서 잘 안흘러나옵니다. 따라서 점도가 낮으면 생산에 좋습니다.

3) 육상 vs 해상

당연히 육상이 좋고 해상은 안좋습니다. 그리고 수심이 깊어질수록 생산이 어려워집니다. 왜냐면 바닷물 출렁임 등을 고려해서 플랫폼을 만드는 것도 어렵고, 심해로 갈수록 땅에 고정하는 것도 어려워지기 때문입니다. (이럴 경우 아예 배 타입으로 만들거나 부력으로 유지해야함) 그림 4를 보시면 그래도 천해지역이면 탑처럼 바다에서부터 만들어서 고정시키면 되는데 그림 5에서 보시면 심해지역은 줄로 연결해서 위에 FPSO(원통형)가 부력으로 둥둥 뜨게 듭니다. (이게 우리나라 조선과 분들이 잘하는 거..) 쉽게 생각하시면 저희도 수영장갔을 때 얕은 물에서 놀면 편한데 땅에 발안닫는 데로 가면 위험한 거랑 비슷합니다. 따라서 수심이 깊으면 안 좋습니다.

4) 온도(날씨)

당연히 날씨가 거지같으면 안좋습니다. 특별히 온도가 매우 낮아지는 경우에는 장비가 얼어버릴수도 있고, 사람들이 살기도 어렵고 등등해서 생산에 도움이 안됩니다.

결론 1: 돌의 유체투과성이 낮으면, 석유 점도가 높으면, 해상인데 수심이 깊어지면, 그리고 온도가 너무 낮으면 생산에 안좋다.

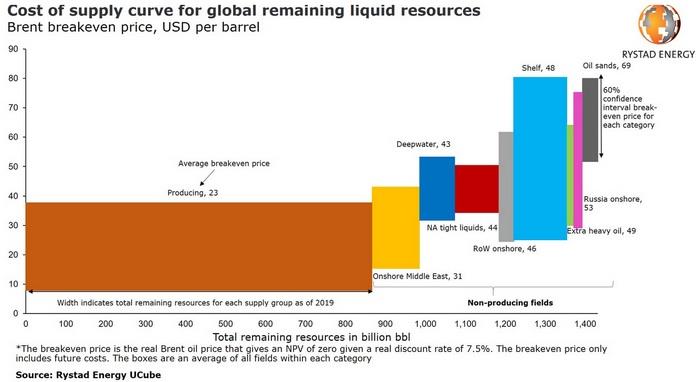

그러면 각 유전별 코스트에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 유전은 그 매장 특성이나 유체 특성에 따라 다양한 카테고리로 나뉠 수 있습니다. 아래 그래프는 2019년 기준 각 유전 타입 별 원유 BREAKEVEN COST (손익 가격)입니다.

그래프를 조금 더 자세히 보면, x축은 현재 매장량으로 볼 수 있고, y축은 원유 생산 cost(손익점) 입니다. 가장 왼쪽에 있는 가장 큰 주황색 직사각형은 2019년 생산이 진행되고 있는 유전들의 매장량과 생산 cost입니다. 그리고 그 다음에 있는 직사각형들은 아직 생산이 진행되지 않은 매장량이고, 좌측에서 우측으로 갈수록 대략적으로 가격이 높아지는 걸 (근데 보시면 약간 순서가 안맞는 것도 있습니다..) 볼 수 있습니다. 현재 생산되고 있는 유전들의 가격은 10~40불대 사이를 왔다갔다 하는 걸 볼 수 있습니다. 그러면 위에서 말씀드린 네 가지 팩터에 따라 정성적으로 말씀드리도록 하겠습니다 (유체투과성, 점도, 수심, 온도).

1) Onshore middle east: 중동 내륙 국가 = 사우디, 쿠웨이트, UAE 등등 (15~40불/배럴)

다들 잘 아시는 중동 국가들을 포함합니다. 압도적으로 다른 유전들에 비해 싼 것을 볼 수 있습니다. 여기는 위에서 말씀드린 (유체투과성, 점도, 수심, 온도) 팩터가 좋습니다. 유체투과성이 좋고, 점도도 적당하고, 수심 없고(내륙), 온도도 추운 것도 아닙니다.

2) Deepwater (파랑, 30~50$/배럴) vs Shelf (하늘, 25~80$/배럴)

그 다음으로는 심해 deepwater (왼쪽에서 두번째) 와 천해 Shelf (왼쪽에서 다섯번째) 를 동시에 다뤄보도록 하겠습니다. 아래 그림을 보시면 Shelf는 땅 근처이고, 오른쪽으로 가면 갈수록 Deep water임을 볼 수 있습니다.

그러면 아까 말씀드린 팩터를 통해 비교해보면 딥워터가 수심이 깊기 때문에 생산 cost가 더 높습니다. 그런데 그림 6의 그래프를 볼 때 주의하셔야 할 게, minimum 값을 보면 shelf가 deepwater보다 낮은 걸로 나오는 데 비해 max는 shelf가 더 큰 걸로 볼 수 있습니다. 이는 일부 Shelf들은 deepwater보다 높은 값을 가질 가능성이 있습니다. 이는 네 가지 팩터 외에 다른 팩터가 개입하기 때문입니다.

deepwater은 주로 미국, 앙골라, 브라질, 그리고 북해 지역을 중심으로 생산되는 걸 확인하실 수 있습니다. 이 지역들은 앙골라 제외하고는 안정적인 생산 환경 (정책적 안정성, 보안적 안정성 등등) 을 지니고 있습니다.

천해 Shelf의 경우 아래 맵을 통해 확인해 볼 수 있습니다. 아래 맵은 지역별 2009년 기준 offshore produciton map입니다. (그래프에는 노르웨이, 영국이 천해 쪽에서 많이 생산된다고 나와있긴 한데 다른 데이터들을 보면 심해 쪽 생산이 대부분인 걸 확인하였습니다. 맵에 뭔가 에러가 있는듯.. ) 보시면 천해 지역의 메인 생산자들은 1) 중동 지역: 사우디, 이란, 카타르 2) 아프리카지역: 나이지리아, 이집트, 3) 멕시코 4) 동남아 지역: 말레이시아, 인도네시아 로 나눌 수 있습니다.

전반적으로 중동이나 멕시코 쪽은 개발 환경이 비교적 안정적인 편입니다. 문제는 일부 중동 (이란) 혹은 아프리카 (나이지리아의 보안 문제입니다. 해적들이 생산을 방해합니다.

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/130076.html

[속보] 한국근로자 5명 나이지리아서 피랍

당국자 "납치과정서 인명피해 없는 듯" 로킷포로 공격..현지 해군 화력열세로 저지실패 대우건설 3명.가스공사 2명 등..석유ㆍ가스 시굴 관련 이권 추정

www.hani.co.kr

다른 팩터로는 동남아 지역의 생산량 감소입니다. 동남아 지역의 60프로 생산은 생산이 어느정도 진행되어 노후화된 유전에 의존하고 있습니다. 이는 즉 생산 효율의 감소, 그리고 비용의 상승으로 이어집니다.

Southeast Asian Oil and Gas Production Likely to Remain Under Pressure for Years to Come - Natural Gas Intelligence

The dip in oil and gas production that Southeast Asia has seen since 2020 is exacerbating a downward trend in regional volumes that may continue into the

www.naturalgasintel.com

3) NA tight liquids = 북미지역 셰일 오일 (35~45 $/bbl)

일반적으로 유체투과율이 매우 낮은 곳에 갖혀있는 오일을 tight oil이라고 합니다. 그리고 뒤에 다루겠지만 점도가 높은 oil은 heavy oil이라고 합니다. 따라서 (육상, 좋은온도, 점도) 측면에서는 괜찮지만 유체투과율이 낮아 사우디 같은 데보단 비용이 높은 편입니다. 반면에 deep water 데보다는 괜찮은 편입니다. 따라서 유체투과율이 낮으니 이 지역에서 하는게 수압파쇄 + 수평시추입니다. 수압파쇄는 유체투과율을 높여주고, 수평시추는 생산관과 석유 지층과의 접촉면적을 넓혀줘 생산효율을 올립니다. (그와 동시에 생산비용도 증가..)

아래는 2015년 기준 셰일 가스 자원량 맵입니다. 여기서 짚을 건 "오일" 이 아니고 "가스" 맵이고, "매장량" 이 아닌 "자원량" 맵이라는 점입니다. (매장량: 기술 및 경제성 평가까지 다 고려된 최종 석유 양 < 자원량: 존재만 확인된 석유량) . 물론 석유 매장량 그래프를 가져오는 게 더 정확하겠지만, 가스 자원량 그래프가 어느 정도 석유 매장량 트렌드를 보여줄 수 있어 가져왔습니다.

보시면 의외로 중국이 제일 많고, 미국, 멕시코, 아르헨티나 등등을 확인할 수 있습니다. 유럽 쪽에도 일부 존재합니다. 다만 현재 생산이 제대로 이루어지는 지역은 미국과 아르헨티나입니다. 다른 지역들은 환경, 지진, 기술 문제로 인해 아직 생산이 진행되지 않고 있습니다. 예를 들어 폴란드의 경우 정부가 환경이슈를 걸어 막아버렸고, 중국의 경우 스촨 지역에 주로 셰일이 존재합니다. 다들 기억하시겠지만 중국은 물도 부족한게 일차적인 문제입니다. 부수적으로는 스촨 지역은 지진이 크게 일어날 가능성이 존재하기에 셰일 개발 후 생산된 물 주입 잘못하면 스촨지역 작살날 수 있으므로 생산된 물들을 처리하는 데 조심해야 합니다.

http://dc.koreatimes.com/article/449739

중국대지진 쓰촨성 사망자 1만2천명 넘어서 - 미주 한국일보

미국 워싱턴 DC의 로컬사회, 경제등 생생한 뉴스를 전달해 드립니다.

dc.koreatimes.com

그래서 중국이 나름 신기술이라고 수압파쇄 대신에 플라즈마 파쇄? 같은걸 개발하려고 하는데 좀 무섭긴하네요. 플라즈마가 뭔지 잘 모르겠는데 가스에 불지르는 느낌같아서..

4) ROW onshore: rest of world onshore

중동 지역, 러시아 외에 다른 지역 onshore를 다룹니다. 일반적으로는 낮은 편인데 일부 튀는 지역들로 인해 맥스 값은 shale이나 해상 유전보다 높게 측정됩니다. 양도 얼마 안되고 뭔가 짜잘한 환경, 정치 등 이슈일 것 같아서 그냥 패스하도록 하겠습니다.

5) Russia onshore

그 다음은 러시아 내륙 유전입니다. 알래스카 유전도 동일 카테고리에 넣을 수 있을 것 같습니다. 러시아는 일반적으로 추운 편이고, 최근 엑손모빌이 철수해서 화제가 된 사할린 유전이 대표적이라고 볼 수 있습니다. 이런 곳의 경우에는 날씨가 너무 추워서 장비들이 얼어붙거나 해서 추가적인 온도 조절 시스템이 붙어야 합니다. 그리고 자재 배송, 사람 거주 등에 있어 비용도 추가적으로 들어 문제가 됩니다.

6) Oil sands: 캐나다, 베네주엘라

2014년 전까지 셰일과 함께 어느정도 핫했던 지역입니다. 모래(sand)에 있는 oil입니다. 모래의 경우 유체투과성이 좋습니다. 근데 문제는 oil sands라고 불리우는 오일들의 경우 매우 heavy (=점도가 높다)하다는 점입니다. 그래서 유체투과성이 좋아도 석유가 너무 끈끈해서 잘 생산이 안됩니다. 그래서 도입된 방법이 바로 SAGD (steam assisted gravity drainage) 입니다. 영어 그대로 증기의 도움을 받아 생산하겠다라는 뜻입니다. 아래 그림에서 보시다시피 well을 두개 뚫습니다. 그리고 한 well로는 뜨거운 증기를 넣어줍니다. 그러면 오일들이 끈끈하게 사라지고 좀 연해집니다. (대충 물 엄청 끓이면 수증기되면 더 잘날라가는 느낌이랑 비슷..) 그러면 아래에 있는 다른 well로 덜 끈끈해진 오일을 생산할 수 있습니다. 당연히 다른데서는 well 하나 뚫을 걸 두개 뚫고, 물도 끓여줘야하고 물도 넣어주고 때로는 펌프를 써서 석유를 빨아서 생산해줘야하기 때문에 비싼 편입니다.

7) Arctic: 극해 지방

이건 너무 비싸서 그래프에는 포함이 되어 있진 않습니다. 그림 14를 보시면 그린랜드, 북극, 미국, 러시아 근처에 빙하로 덮여있는 바다 아래에 있는 석유들입니다. 여길 캐고 싶으면 그림 15처럼 일단 쇄빙선으로 빙하 다 깨주고 영하 지방에서 플랫폼 공사하고 연결관도 깔아주고 해야하는데 비용이 장난 아닙니다. 나중에 다른 글에 쓸 생각이긴 한데.. 지구온난화가 진행되면 비용이 낮아질 걸로 봅니다..

8) 가스 하이드레이트 (methane hydrate)

이건 사실 석유는 아니고 가스인데, 한국 기사같은데 종종 나와서 말씀드리고자 합니다.

http://www.astronomer.rocks/news/articleView.html?idxno=87007

독도 탐내는 일본 타깃, '메탄 하이드레이트'? - 이웃집과학자

설마?

www.astronomer.rocks

가스 하이드레이트는 주로 결정화 된 메탄 가스를 의미합니다. 즉 가스가 저온과 고압 상태를 만나면서 고체가 된 상황입니다. 마치 물이 압력을 쎄게 받거나 저온(평상시에는 0도 이하)로 가면 얼음이 되는거랑 똑같습니다. co2가 얼어있는 드라이아이스같은 느낌입니다.

아래에서 보시다시피 바닷가에 gas hydrate라는 게 위치하는 걸 볼 수 있습니다. 그리고 한국-일본 사이에도 하이드레이트가 존재하는 걸 볼 수 있습니다. 왜 주로 바닷가에만 위치할까요?

해저면의 환경을 생각해보면 해저면의 경우 위의 바닷물로부터 압력을 쎄게 받습니다. 그리고 지층과는 달리 수심이 깊어질수록 바닷물이 차가워집니다. 그래서 가스가 고압+저온 환경에 위치함으로서 고체가 되는겁니다.

그런데 생산시 상당히 어려움이 있습니다. 어쨌든 hydrate 를 생산하기 위해서는 일차적으로는 시추를 수행해야 합니다. 근데 시추 도중에 hydrate를 잘못 건들면 마찰열을 발생시킵니다. 그러면 hydrate가 열을 받아 갑자기 가스가 되어버리고 이는 시추 기기에 충격을 가할수도 있어 불안정성을 야기하고 잘못하면 폭발도 생길 수 있습니다.

그리고 만약에 아무 이슈없이 하이드레이트가 고체로 있는 상태에서 시추를 했다 하더라도 생산에서도 문제가 있습니다. 기존 석유가스 생산은 유체인 석유가스를 관을 통해 이동시켜 이루어졌습니다. 그런데 고체인 가스를 어떻게 관을 통해 이동시킬까요? 예를 들어 엄청난 펌프를 통해 고체를 빨아올린다 하더라도 올라오는 중간에 압력이 낮아져서 갑자기 고체가 가스로 되어버리면 생산관에 충격을 야기해서 관이 폭발할 수도 있습니다. 아니면 아예 생산 전에 위의 오일 샌드처럼 뜨거운 유체를 주입해서 먼저 녹여버리는 방법도 이야기가 나오는 거 같긴한데 이러면 비용이 엄청나게 상승할 것으로 보이고, 실행 측면에서도 쉽지 않은 방식일 것 같습니다.

제가 듣기로는 하이드레이트 생산에 대해 많은 연구를 수행한 나라가 한국이랑 일본이라고 합니다. 하지만 생산 솔루션을 도출하는 데는 아직 이르지 못했다고 들었습니다.

https://m.dongascience.com/news.php?idx=52574

전세계 26개국 과학자들 동해 울릉분지 ‘과학시추’ 나선다

2024년 이후 울릉분지 IODP 과학시추 예정 해역. 한국지질자원연구원 제공. 동해 해저 ‘울릉분지’ 과학시추가 이르면 2024년 이후 본격 착수된다. 26개국 공동 연구진이 참여하는 국제공동해양시

m.dongascience.com

결론: 아마 유가가 오르면 중동 내륙 > Shale > Shallow > Deep > 추운 내륙지방 ~ Oil sand 순으로 생산량 증대가 이루어지지 않을까 싶습니다. + 가스 하이드레이트는 지금 단계에서 논하기에는 생산 불가능..

'에너지' 카테고리의 다른 글

| 지구온난화의 불평등: 러시아/캐나다의 약진, 인프라 붐 (0) | 2023.02.18 |

|---|---|

| 지구 온난화 시대의 석유 회사들의 노력 (0) | 2023.02.18 |

| 해양플랜트의 역사 및 신규 기술 현황 (0) | 2023.02.16 |

| 태양광 발전의 가격, 기술, 그리고 한계 (2) | 2023.02.16 |

| shale 유전과 환경이슈의 인과관계 (식수 메탄, 유발지진) (0) | 2023.02.11 |