최근 들어 지구온난화를 막기 위한 많은 정책적/기술적 노력이 기울여지고 있습니다. 당위적으로는 당연히 co2 배출량을 줄여 지구 온난화를 막는 게 중요합니다. 하지만 개인적으로는 많은 노력에도 불구하고 지구 온난화가 멈추지 않고 지속될 확률 또한 높다고 생각합니다. 따라서 만약에 지구 온난화가 계속 진행되면 어떤 미래가 펼쳐질지에 대해서도 생각해봐야 한다고 생각합니다.

2020년 뉴욕타임즈에서는 지구 온난화의 승리자로 러시아를 지목한 바 있습니다.

따뜻한 기후로 인해 러시아에 경제적인 부흥이 일어나 러시아가 지구온난화로부터 큰 이득을 볼 거라는 기사입니다. 아래는 HBO의 짧은 다큐멘터리 영상입니다. 지구온난화에서 러시아가 어떻게 이득을 볼 건지, 그리고 러시아 사람들이 지구온난화에 대해 어떻게 생각하는지 볼 수 있습니다. 아래 캡쳐에서는 여름에 따뜻해져서 좋다고 하네요.

아래 사람은 기후 관련해서 대통령 특사 비슷한 걸 맡고 있는 Alexander Bedritsky라는 사람입니다. 역시 기후 변화를 막는 건 중요하지만 우선적으로 자국 경제를 해치지 않는 선이라고 이야기합니다.

그러면 구체적으로 어떤 변화가 일어날 지 알아보고자 합니다. 일차적으로는 당연히 지구 기온 상승입니다.

학계에서는 지구온난화로 인해 100년동안 0.5도에서 4도까지의 온도 상승을 예상하고 있습니다. co2 양을 그대로 유지하면 0.5도 상승, extreme한 케이스에는 4도까지 상승한다는 뜻입니다.

2차적으로는 온도 상승으로 해수면이 상승합니다. 해수면 상승에 대해서는 여러가지 인자가 있습니다.

1) 우선 육상 위의 만년설 (permafrost)이 녹아서 바다로 옵니다.

2) 또한 땅 위에 걸쳐있는 빙하 얼음들이 녹아서 바다로 흘러내려옵니다. (바다 위의 빙하는 예외..)

2) 바닷물이 따뜻해지면서 부피가 팽창합니다.

재밌는 점은 바다 위에 떠 있는 빙하는 그렇게 큰 영향을 미치지 않는다는 점입니다.

(https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/activity/whats-causing-sea-level-rise-land-ice-vs-sea-ice/)

이건 사실 중고등학교 때 배운 물리 문제랑 비슷합니다. 아래 문제인데 답은 3번입니다. 자세한 설명은 아래 기사 링크에 나와 있습니다 (기사: 즉 '얼음의 무게 = 얼음에 가해지는 부력 = B 만큼의 부피에 해당하는 물의 무게'라는 공식이 성립하며 얼음이 녹아도 수면의 높이의 변화는 없다.).

결론 1: 지구온난화는 온도상승, 해수면변화, 그리고 녹는 만년설을 일으킨다.

그러면 해당 요소들이 어떠한 경제적 영향을 미칠까요?

1) 북쪽 지역의 경제 번성 및 북쪽으로의 인구 이동

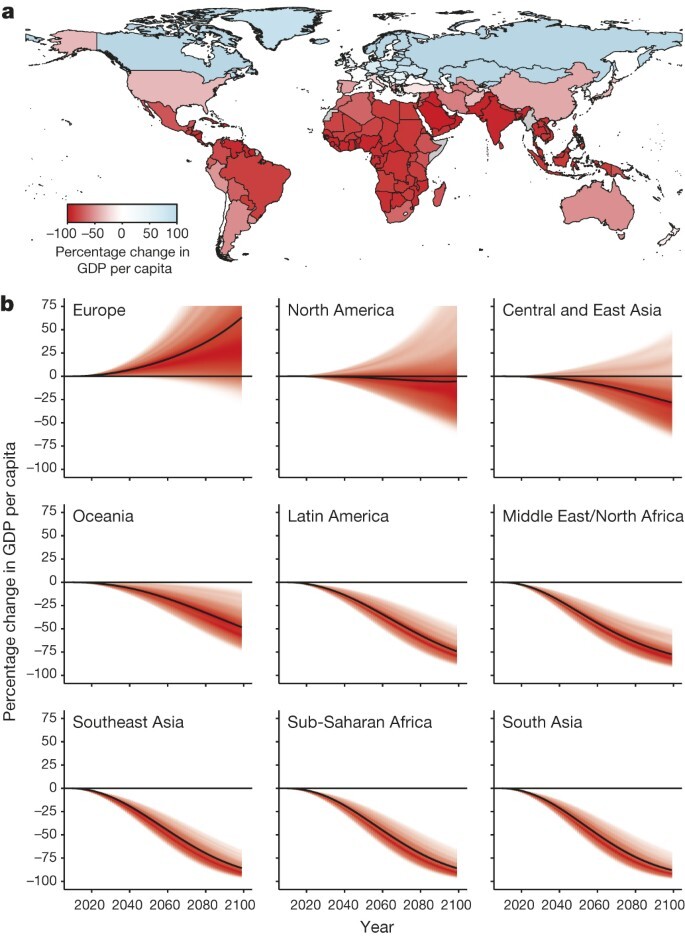

아래 그래프는 지구온난화가 진행 시 GDP 변화 예측입니다. 전체적으로 보았을 때 아프리카, 동남아, 오세아니아, 남미, 그리고 미국 (알래스카 제외)같은 경우에는 GDP가 최악의 경우 75~100 프로까지 감소하는 걸 볼 수 있습니다. 반대로 유럽, 러시아, 캐나다, 알래스카와 같은 북쪽 지역들은 오히려 GDP가 최대 75프로까지 상승하는 걸 볼 수 있습니다.

북쪽 지방의 경우 만년설이 녹고 따뜻해짐에 따라 일차적으로는 토양의 생산성이 좋아지고 사람들이 살 수 있는 환경이 갖춰지면서 GDP가 늘어날 것으로 예측하고 있습니다. 실제로 뉴욕 타임즈 기사 ("How Russia Wins the Climate Crisis")에 따르면 원래 생산성이 떨어졌던 러시아 동부 지방에서 토양이 재배가능한 상태로 조금씩 변화하고 있다는 언급이 있습니다. 이를 통해 사람들이 많이 살지 못했던 러시아 동부 지방에도 사람이 더 이주할 수 있으므로 "실질적"인 영토가 더 늘어나는 효과가 있다는 기사입니다.

알래스카에서도 원래 옥수수 재배가 불가능했는데 최근 들어서 옥수수 재배가 가능해졌다고 합니다.

반면에 남쪽의 국가들은 생산량 감소를 예상하고 있습니다.

또한 사람이 살 수 잇는 실질 영토가 넓어지는 북쪽 지역 (물론 북쪽 지역도 해수면 상승으로 인해 전체 영토는 줄어듭니다.) 들과 달리 남쪽 지역들은 해수면 상승으로 인해 영토 축소를 경험하게 됩니다.

결국 이러한 요인들로 인해 뉴욕타임즈에서는 미국 내에서만 수백만명의 사람들이 북쪽으로 이동할 거고 (https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/15/magazine/climate-crisis-migration-america.html) 2070년 경에는 세계적으로 수천만명의 인구 이동이 있을 걸로 예상하고 있습니다.

2) 북 지역 자원개발 및 북극항로 개발

북극해는 미국, 캐나다 북쪽 - 러시아 - 그린란드를 둘러싼 바다를 의미합니다. 현재 이곳은 빙하로 얼어있는 상황입니다.

하지만 이 지역은 2040년까지 아래와 같이 빙하가 녹는다고 합니다.

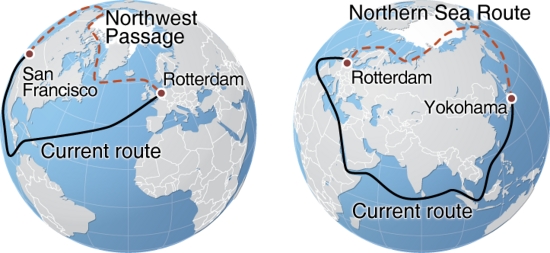

이로 인해 두 개의 새로운 항로가 열리게 됩니다.

두 항로 모두 시작점은 알래스카와 러시아의 가장 가까운 접합점인 Bering strait(베링 해협)입니다.

Northern 항로의 경우 배링 해협에서 러시아 상부 시베리아 쪽 바다를 따라 유럽으로 가는 루트입니다.

Northwest 항로의 경우 베링 해협에서 알래스카-캐나다 상부를 거쳐 유럽 상부로 갈 수 있는 루트입니다.

Polar sea route는 추후에 Ice가 더 녹았을 때 가능한 루트며 northern 과 northwest 사이에 있습니다.

먼저 Northern 항로의 경우 동아시아와 러시아 <-> 유럽간의 물동량을 늘려줄 것으로 예상합니다. 상트 페테르부르크->부산 항로를 보았을 때 기존 수에즈 운하 항로보다 8000km가 절약되는 효과가 있다고 합니다.

Northwestern 항로의 경우 북미지역(미국, 캐나다)와 유럽 사이의 물동 속도와 양을 늘려줄 걸로 예상하고 있습니다.

또한 북쪽 내륙과 바다에 매장되어 있는 자원에 대한 접근성도 높아지게 됩니다.

Fig 14. 북극해 석유 자원량 https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2014/03/26/map-undiscovered-arctic-oil-and-gas-and-potential-trade-routes/

3) 인프라 건설

지구 온난화는 수 많은 인프라 공사 붐을 야기할 수 있습니다. 인프라 공사 수요는 비단 남쪽 지역 뿐만 아니라 수혜자라고 불리우는 북쪽 지방에서도 발생하게 됩니다.

먼저 해수면 상승으로 인해 피해를 보는 남쪽 국가들은 일차적으로는 해안선에 방파제나 나무 등을 심어 해수면 상승 방지를 시도할 수 있습니다.

그리고 중요한 인프라 시설들은 더 높은 고도로 이동하게 되고, 필요한 경우 사람들 또한 고도가 높은 지역으로 이주하면서 새로운 빌딩에 대한 수요가 늘어날 것입니다.

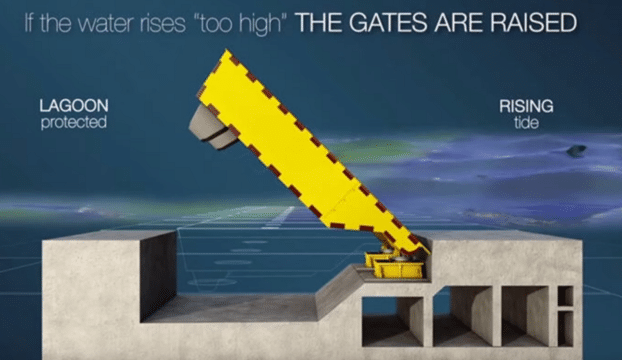

대표적인 예로는 베네치아의 모세 프로젝트를 들 수 있습니다. 해수면 상승으로 인해 홍수 문제가 생겨 뭔가 댐 같은걸 크게 만드는 것 같습니다. (근데 잘 안되는 것 같은..)

북쪽 지역의 경우 지반 침하 (subsidence)가 발생하게 됩니다.

북쪽 지역의 경우 현재 지하에 만년설이 차 있는 상황입니다. 이게 녹게 되면 일부가 바다로 흘러내려가면서 공간이 생기고 이로 인해 지반 침하가 발생할 수 있습니다.

아래는 시베리아 지역에서 일어난 지반 침하입니다.

아래는 알래스카

아니면 벽이 갈라지는 경우도 있습니다.

이런 경우에는 지반 침하를 고려한 건축 구조로 건설을 진행하고, 이미 데미지를 입은 경우에는 수리 작업이 필요합니다. 예를 들면 벽돌 사이에 시멘트를 다시 발라준다던지, 건물 기초 구조물을 개선? 한다던지 여러 방법이 있는 것 같습니다.

https://www.thenbs.com/knowledge/climate-change-adaptation-in-buildings-subsidence

Climate change adaptation in buildings: Subsidence

The sixth in an eight-part series of articles examining the impact of climate change on the built environment, and the responses that can be made to those changes for both new-build and retro-fitting. This time, subsidence.

www.thenbs.com

결론: 지구온난화는 북쪽 지역에 큰 경제적 기회를 제공할 것으로 보입니다. 이는 경제 중심축이 유럽, 캐나다, 러시아 쪽으로 이동할 가능성이 있습니다. 또한 지반침하, 해수면 상승으로 인해 수많은 인프라 건설작업이 필요할 것으로 보입니다.

'에너지' 카테고리의 다른 글

| 한중일 석유 개발 현황 (0) | 2023.02.20 |

|---|---|

| 세계 셰일 오일 가스 필드 개발 현황 (0) | 2023.02.19 |

| 지구 온난화 시대의 석유 회사들의 노력 (0) | 2023.02.18 |

| 유전별 생산원가 및 특성 (0) | 2023.02.18 |

| 해양플랜트의 역사 및 신규 기술 현황 (0) | 2023.02.16 |